目次

空城の計(くうじょうのけい)〜 兵法三十六計

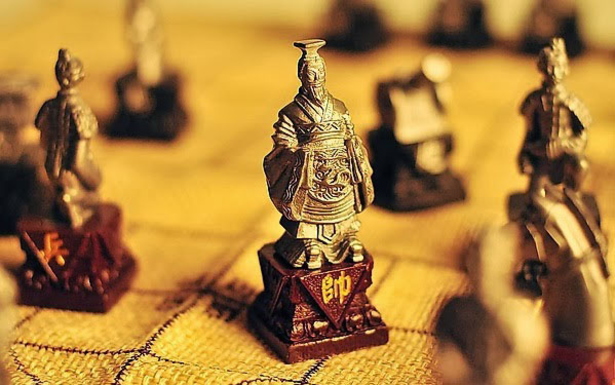

兵法三十六計とは、中国の三国時代以降に生まれた兵法書で、宋の名将 檀道済がまとめたと言われています。

そして「兵法三十六計」に書かれた故事や教訓は、単なる兵法ではなく処世術としても活用され、広く知られるようになっています。そういった意味では「兵法三十六計」を知ることで、現代の人たちにとっても人生の参考になるのではないでしょうか。

今回選んだのは、兵法三十六計の第三十一計

「空城の計(くうじょうのけい)」

です。

「空城の計(くうじょうのけい)」とは

「空城の計(くうじょうのけい)」とは、

「備えがない時に無防備に見せて、相手の警戒心を誘う」計略のことです。

「空城の計」の話

中国の三国時代、蜀の諸葛亮が魏を攻めた際、陽平関に駐留していた諸葛亮は援軍を派遣して手元に1万人の兵しかいない状態で、魏の司馬懿の20万人の兵を迎え撃つことになりました。

味方の兵を呼び返すには時間がないと知り騒然となった蜀軍の中で一人 諸葛亮は落ち着き払い、全軍にみだりに騒がないように命じ、城内を掃き清めて城の城門を開け放ちました。

そして、魏の大軍を前に一人で城の楼台に上がって琴を奏で、魏軍を城内へ招き入れるそぶりを見せました。

それを見た司馬懿は伏兵がいるものと疑い、兵を引いたのです。

「空城の計」は、無防備に見せることで相手方に警戒させるもので、相手の指揮官が優秀で慎重な人物であればあるほど、成功する確率が高い計略と言えるでしょう。

優れた経営者は、苦しい時の商談でも落ち着き払って窮地にあることを相手方に決して悟られません。そして、逆に有利な条件で商談をまとめ上げていきます。いわゆる「はったり」ですが、誰でも成功させることができるわけでなく、自身の胆力や交渉相手の状況把握など勝算があった上で行うことが重要です。